睡眠障害

「よく眠れない…」その悩み、放置していませんか?

「寝つきが悪い」「いびきがうるさい」「寝ている時に呼吸が止まっている」「日中眠くて仕方がない」 このような睡眠に関する悩みは多くの方が一度は経験する身近な問題です。しかし、それが慢性的に続いている場合、単なる睡眠不足として軽視することはできません。睡眠の問題は日中の集中力や活力の低下だけでなく、将来の健康を脅かすサインかもしれないからです。近年の研究では、不眠や睡眠時無呼吸といった睡眠障害が高血圧や心臓病、脳卒中といった心血管疾患リスクを高めることがわかっています[1] 。さらに、質の悪い睡眠は将来的な認知症の発症リスクにも関連する可能性が指摘されています [2]。

「たかが睡眠不足」と考えずにご自身の状態を客観的に見つめ、深刻な病気につながる前に対処することが未来の健康を守るために非常に大切です。

まずはご自身の「睡眠の質」をチェックしてみましょう

現在の睡眠の状態を客観的に知るために、世界中の医療機関で使われている質問票や簡易検査があります。

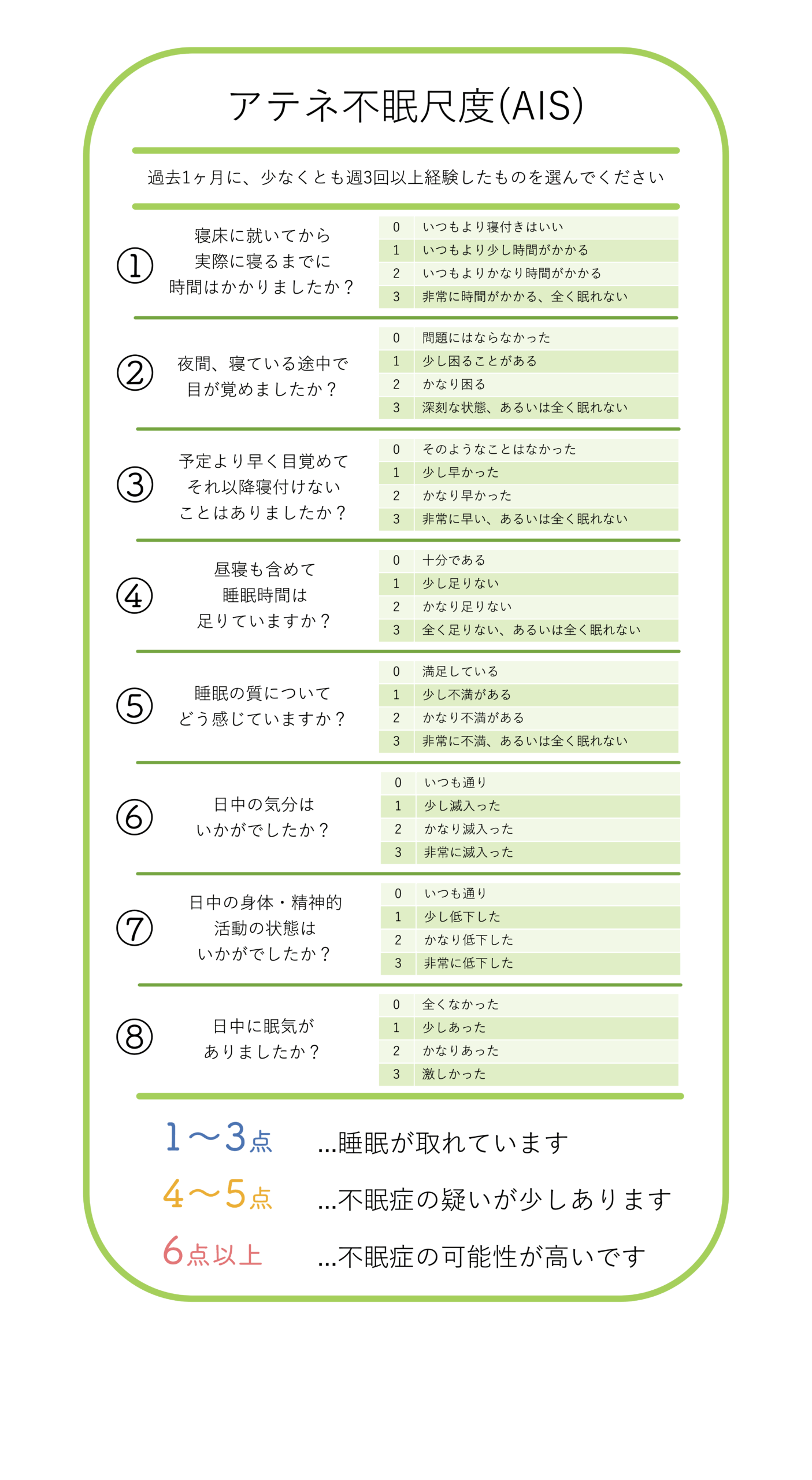

- アテネ不眠尺度(AIS):不眠症のチェックとして、世界保健機関(WHO)が作成したアテネ不眠尺度(AIS)が用いられます。0~18点の間で6点以上は不眠症が疑われ、日常に支障があれば早めに医師に相談する事をお勧めします。

- SAS(睡眠時無呼吸症候群)のセルフチェック :特に「大きないびきをかく」「睡眠中に呼吸が止まっていると指摘された」「日中の強い眠気」といった症状に心当たりがある方は、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の可能性があります。無呼吸が疑われる方には、まずご自宅で実施できる簡単な検査を行います 。お体に負担なく検査を受けていただき、この客観的なデータに基づき、正確な診断と治療方針の決定を行います。

「もしかして自分もSASかも…?」と思った方は、以下の記事にあるセルフチェックリストを参考にしてみてください。

睡眠時無呼吸症候群のセルフチェックをしてみよう!

睡眠障害のサイン

睡眠障害は、夜間の症状だけでなく、日中の活動や心身の状態にも様々なサインとして現れます。

《夜間の症状》

- 布団に入っても30分~1時間以上なかなか寝つけない(入眠障害)

- 夜中に何度も目が覚めて、その後なかなか眠れない(中途覚醒)

- 朝、予定よりずっと早く目が覚めてしまう(早朝覚醒)

- いびきがうるさい、呼吸が止まっていると家族に言われる

- ぐっすり眠れたという満足感がない(熟眠障害)

《日中の症状》

- 仕事や授業中に強い眠気に襲われる

- 集中力が続かず、ミスが増える

- 常に体がだるい、疲れがとれない

- 朝起きたときに頭が重い、頭痛がする

《心身への影響》

- わけもなくイライラしたり、気分が落ち込んだりする

- 何事にもやる気が起きない

- 高血圧や生活習慣病を指摘されている

これらのサインが複数当てはまり、日常生活に支障が出ている場合は、専門家への相談をご検討ください。

睡眠障害の種類

「睡眠障害」と一言で言っても、その背景には様々なタイプの病気の可能性があります。ご自身の症状がどれに近いかを知ることが、適切な対処への第一歩となります。

- 不眠症:眠れないことが1ヶ月以上続き、日中の不調を自覚している状態です 。入眠障害、中途覚醒、早朝覚醒、熟眠障害の4つのタイプがあります。

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS):睡眠中に気道が塞がることで、繰り返し呼吸が止まったり浅くなったりする病気です 。日中の強い眠気や生活習慣病の悪化につながります。この状態を放置すると、高血圧や糖尿病、うつ病のリスクが大幅に高まるだけでなく、心筋梗塞や不整脈、さらには脳卒中といった命に関わる病気を引き起こす可能性が格段に上がることがわかっています 。

- 過眠症:夜に十分な睡眠をとっても日中に強い眠気に襲われる状態を指します 。ナルコレプシーに代表されるような脳の睡眠調節機能の異常が原因の過眠症は比較的稀です。むしろ臨床の現場で多く見られるのは、うつ病などを背景とした心身のエネルギー低下による活動性の低下です。これは、一日中ベッドで過ごしてしまう何もする気が起きないといった状態であり、一見すると「眠りすぎ」に見えますが根本的な原因は異なります。

- 概日リズム睡眠・覚醒障害:交代勤務や生活リズムの乱れにより、体内時計と実生活の間にズレが生じ、望ましい時間帯に眠れなくなる状態です 。

- その他(背景にある心身の不調):上記以外にも、脚の不快感で眠れなくなる「むずむず脚症候群」や、更年期障害に伴うホルモンバランスの乱れ 、その他の身体疾患に伴う痛みやかゆみが、睡眠を妨げている可能性があります。

なぜ質の良い睡眠がとれないのか?

睡眠障害は、単一の原因で起こることは少なく、多くの場合、様々な要因が複雑に絡み合って生じます。

- 心理的な原因:仕事や人間関係のストレス、不安、抑うつ、緊張など。精神的な負担は自律神経のバランスを乱し、寝つきを悪くしたり、夜中に何度も目が覚める原因となります。

- 身体的な原因:痛み(関節痛、頭痛など)、かゆみ、頻尿、咳、呼吸器疾患(睡眠時無呼吸症候群など)、心臓病、脳血管障害など、体の不調が睡眠を妨げます。

- 環境的な原因:騒音、光、不適切な室温や湿度、合わない寝具など、睡眠環境の悪さが快適な眠りを阻害します。また、不規則な生活リズム、カフェインやニコチンの摂取、就寝前の飲酒や食事、スマートフォンの長時間利用、運動不足などは、体内時計を狂わせ、睡眠の質を低下させます。

- 薬の副作用:降圧剤、ステロイド、抗がん剤、一部の抗うつ薬などが、副作用として不眠を引き起こすことがあります。

満足した睡眠を取り戻すために

睡眠障害の治療では、原因やその方の状態に合わせて、以下のアプローチを組み合わせて行います。

- 非薬物療法(睡眠衛生指導):治療の基本は、まず生活習慣を見直すことです。毎朝同じ時間に起きる、日中に適度な運動をする、寝室の環境を整えるといった「睡眠衛生」の改善に取り組みます。また、不眠症に対しては、睡眠に対する誤った考え方や習慣を修正していくことも効果的です。

- CPAP療法:中等症から重症の睡眠時無呼吸症候群に対して、現在最も安全で効果的な標準治療です 。ご自宅での睡眠中、鼻に装着したマスクから一定の圧力の空気を送り込むことで、気道の閉塞を防ぎ、無呼吸をなくします。

- 薬物療法:症状が辛い場合には、薬物療法を検討します。睡眠薬には様々な種類があり、現在は依存性の少ない新しいタイプの薬も登場しています。また、背景にうつ病や不安症がある場合は、そちらの治療を優先することもあります。いずれの場合も、医師の指導のもとで正しく使用することが極めて重要です。

一人で抱え込まず、専門家にご相談ください

睡眠の問題は、放置すると日中のパフォーマンス低下だけでなく、高血圧や糖尿病、うつ病など、他の様々な心身の不調につながる可能性があります。気になる症状が続く場合は、一人で抱え込まず、ぜひ一度専門機関にご相談ください。当院では、睡眠障害に悩む方が少しでも安心して治療に取り組めるよう、患者さま一人ひとりの生活スタイルに合わせた柔軟なサポート体制を整えています。

- 通いやすい診療体制 平日夜間(17時45分から21時30分)まで診療を行っており、お仕事や学校帰りにも無理なくご来院いただけます。また、外出が難しい方や遠方の方のためにオンライン診療にも対応しており、通院の負担を減らしながら継続的な治療が可能です。

- 包括的なケア 心療内科だけでなく内科との連携も強化しており、睡眠障害の背景にあるうつ病などの精神的な問題や、関連する生活習慣病といった身体面の不調にも包括的に対応いたします。

- 長期的なサポート 治療の初期だけでなく、症状が改善したあとの「再発予防」や「生活の再構築」に向けた支援にも力を入れており、長期的な視点でのケアを大切にしています。

安心してご相談いただける環境を整え、皆さまの健やかな睡眠を取り戻すための一歩を、医師・スタッフ一同が丁寧にサポートいたします。

参考文献

[1] Sofi F, Cesari F, Casini A, Macchi C, Abbate R, Gensini GF. Insomnia and risk of cardiovascular disease: a meta-analysis. Eur J Prev Cardiol. 2014;21(1):57-64. doi:10.1177/2047487312460020

[2] Sabia S, Fayosse A, Dumurgier J, et al. Association of sleep duration in middle and old age with incidence of dementia. Nat Commun. 2021;12(1):2289. Published 2021 Apr 20. doi:10.1038/s41467-021-22354-2